もう、師走ですね。みなさんいかがお過ごしですか。コピーライターの石井です。

毎年、12月になると、新しい年の会社のテーマを考えます。2020年、どんな思いで仕事にとりくむか、クライアントさんへの約束であり、スタッフみんなの目標でもあります。

そこで、テーマを思案しながら思い出したのが、今年の2月に開催された「全国CCミーティング北陸大会」です。私の所属する北陸コピーライターズクラブが主催し、北は札幌から南は沖縄まで、全国のコピーライターズクラブやクリエーターズクラブのメンバーが加賀温泉に集まりました。

そのときにCM界のレジェンド小田桐昭さんをお招きしてのトークイベント「広告の未来について」が催され、あらかじめ全国のコピーライターから寄せられた質問を、ぶっつけ本番で小田桐さんにぶつけるという形式で進められました。

「広告と作家性についてどう思うか?」「広告において過去も未来も変わらないことは?」「コピーライターの働きどころはスローガンか、キャッチフレーズか」など、広告づくりの本質にせまる難問がつづきました。どの問いにも真正面からお答えいただき、なるほどと思わせる説得力のある回答ばかり、さすがと感心して聞き入ってしまいました。

ちなみに小田桐さんの回答が気になる方は、「2019HCCコピー年鑑」(宣伝会議刊)に全質問と全回答が採録されていますので、そちらを購読ください。

そして、最後の質問は「広告の未来のありように『広告』じゃない名前をつけるとしたら?」、小田桐さん曰く「とんでもないものが突っ込まれていました」。

小田桐さんの答えは「広告とはある種のエンターテインメントであると思います。広告には買ってもらうとか知ってもらうとかの目的があって、その代わりに生活者にエンターテインメントを提供しますよね」「見る人の心を動かすためには、新しいものを突っ込む力を広告制作者はもたないといけない」(抜粋)というものでした。

「広告じゃない名前」については具体的には示されませんでしたが、自分の伝えたいことを一方的に伝えるだけじゃだめなんだ、と強くおっしゃっていたように思いました。

小田桐さんのお言葉を肝に銘じるためにも、野暮を承知で私なりに考えてみました。

興味深く伝えるなら「興告」。深く考えを告げるなら「考告」。好かれることをめざすなら「好告」。効き目を優先するなら「効告」。そして、見た人を幸せにするなら「幸告」でしょうか。広告という言い方は、広く告げるですから、送り手からみた表現になっています。それに対して、幸告は、受け手の感じ方を表現しています。これからの広告に大切なのは、そういうことなのかもしれません。私たちがつくった広告が、見た人のこころを1ミリでも1秒でも幸せな気持ちにさせることができれば、それをつくった私たちもまた幸せになれます。

というわけで、2020年、当社のテーマは「広告を幸告にするために」です。最後までお読みいただきありがとうございました。では、みなさま良いお年を。

こんにちは、コピーライターの石井です。

一瞬にしてその役割を終えてしまうコピーに注目し、

全国で活躍中のコピーライターの書いたすばらしいコピーとともに

なぜ、このコピーが77才に掲載されたのかというと。

私もコピーライターを77才まで続けられたら幸せだろうと思いま

みなさん、こんにちは。コピーライターの石井です。

最近、新聞を読まない人が増えているそうですが。みなさんは新聞、どこから読みますか?ぼくは、テレビ面から始まって、最後に一面を読みます。読むと言うより見るという感じに近いです。しかも、目線は下から上へです。

このような見方は広告関係の人に多いと思うのですが。かつて面白い広告はテレビ面や社会面、つまり後ろのほうに多く掲載されていました。朝、朝刊をめくって面白い広告をチェックする。そんな長い間の習慣が今も直らず、新聞逆読みが続いています。

最近、記憶に残っている新聞広告は、樹木希林さんの死後まもなく掲載された希林さん最後のメッセージ。タイミングもありましたが、「あとは、自分で考えてよ。」(宝島社、30段)には、ジーンときました。もちろん、生前に掲載された同じく宝島社の「死ぬときぐらい好きにさせてよ」との対比もあって、鮮明に覚えています。

少し前になりますがSMAP解散後、3人の「新しい地図」(30段)にはやられました。あれが朝刊から飛び出した日の衝撃は、今でもはっきり覚えています。最初はわからなくて、「新しい地図」ってどういうこと、NEWSMAPって新しいSMAPって読めるな、とか。だれがつくったんだろうと気になったり、今思えばとにかく滞空時間の長い広告でした。さらに、同じコピーで動画、WEBサイトも展開されていました。

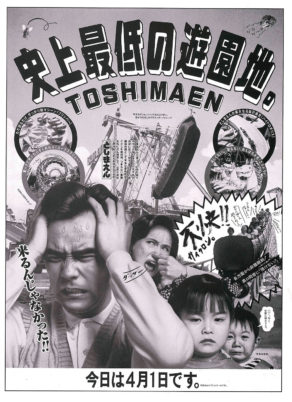

そして、自分史上最もやられた感の強い新聞広告は、かなり昔になりますが、としまえんの15段「史上最低の遊園地」。4月1日にあれをもってくるとは、しばらく手が止まって、すみからすみまで見入ってしまいました。新聞広告の名作はあげればきりがないので、この辺にしておきます。

そして、今でもぼくは新聞広告は好きです。コピーライターとして仕事を始めたころは、新聞広告がメインでしたから、新聞広告に育てられたと言ってもいいです。キャッチフレーズとボディコピーが整然とレイアウトされた新聞広告は、見るのも読むのも、もちろんつくるのも好きです。

さて、ここで我が社のひみつの時間をひとつ紹介します。紹介したらひみつでも何でもありませんが。それは、全国紙と地方紙、あわせて3紙の新聞広告の切り抜きをテーブルに並べて、みんなで好きなことを言い合う合評会のようなもの。ぼくにとっては月に一度の贅沢でもあり、楽しい時間です。スタッフのみんなはどうなのかな。

クリエーティブ関係の雑誌を見たり、ネットを検索すれば、最新の広告はいくらでも見られます。なのに、なぜ、いまだに現物の切り抜きにこだわっているかというと。新聞の原寸の大きさとか、紙の手ざわりとか、印刷の色とか、現物じゃないとわからないことがたくさんあるからです。そして、企画とかデザインを考える時に、それがすごく大事だと思うからです。

新聞広告は企画の基本です。だれの本だったか忘れましたが、オール媒体の大きなキャンペーンでも新聞広告、グラフィックの表現をしっかりつくると、クリエーティブがブレないみたいなことを何かで読みました。

新聞15段とか30段の大迫力は、ネットではわかりません。手のひらで完結する世界ばかり見てたら、小さな人間になるよなんて、偉そうなことを言うつもりはありません。ただただ、新聞広告は残ってほしいだけです。