今年、SDGsの認知度は9割を超え、日本の生活者の91.6%が認知していると報告された。2015年に国連サミットで採択されてから、既に8年が経っている。まだ、終わってはいない。2030年がゴール目標年だから折り返し点を超えたところ。

では、毎年、大量に開発もしくは創造されては消費されている広告はSDGs的にどうなんだろう。そもそも、私たち広告制作者たちの仕事は、SDGsなんだろうかと考えてみた。

企業や団体、行政の適切なクリエーティブを考えることは、広告予算をより効率的に使い、広報予算を節約するにちがいない。もう、それだけで十分にSDGsに貢献していると言えるかもしれない。やっていることはSDGsとは程遠い気もするけど。

そう言えば、杉山恒太郎氏が著書のなかで広告から公告へ、広告が公告のセンスを持ち続けることの重要性を説いていた。広告が社会的課題の解決に必要なコミュニケーション活動にシフトしていくと、広告の手法はSDGs推進のために不可欠なツールとなるだろう。

もちろんSDGsそのものを広めるためにも、コピーやデザインの力が必要だ。SDGsの広報PR啓蒙活動においてクリエーティブは機能しているのか、どうなのかという答えのない問いかけをしてみた。

SDGsのロゴやコミュニケーションをデザインしたのは、スウェーデン出身のクリエイティブディレクター 、ヤーコブ・トロールベック氏だ。どういう経緯でこの人にオファーがいったのかは知らない。

国連からSDGsのデザインについて依頼を受けたのは2014年のことらしい。2015年9月、国連サミットの1年前だ。トロールベック氏が来日した際のインタビュー(サスティナブルライフメディアより)によると、最初は「多岐にわたる内容が羅列されていて分かりづらかった。目標を覚えきれない、何が大事なのかが伝わらない典型的な事例だと思った」という。

まず「シンプルな言葉づくり」から始まった。そうして生まれたのが、「貧困をなくそう」「飢餓をゼロに」「すべての人に健康と福祉を」といった短いフレーズ。こうして17のキャッチフレーズと17色のアイコンが生まれた。17色の円形のロゴについては、「すべての目標が一つになり、統合されている印象を与えられる、太陽のような形状のものにしたかった」と説明している。あのマーク、今や知らない人はいないだろう。バッジをつけている人もよく見かける。

持続可能な開発目標を何と呼んでもらうかについての提案が面白い。トロールベック氏は「『持続可能な開発目標』は長すぎるし、『SDGs』はつまらなさすぎる。だから、『グローバル・ゴール(世界共通の目標)』と呼ぶこと」を提案した。が、これは採用されなかった。

もし、世界がSDGsではなく、グローバル・ゴールと呼んでいたらどうなっていたのだろう。とても興味深い。少なくとも、言いにくい「SDGs」よりはグローバル・ゴールのほうがわかりやすいし、目標をめざすうえで優れている。SDGsの観点から言えば、持続可能な言葉(コピー)だと思う。

2030年のゴールまで7年ある。17のゴール、169のターゲット、地球上の誰一人も取り残さない(これもコピーだ)という誓い。私たちは持続可能な言葉とデザインをいくつ生み出せるだろうか。

今年の暮れ、東京銀座のギャラリーで、コピーライター故岩崎俊一氏の展示会が開催された。東京コピーライターズクラブが「TCCホール・オブ・フェイム」殿堂入りを記念して企画した、おそらく日本の広告史上初の「文字だけの=コピーだけの」コピーライター展だろう。今年の心残りはいくつかあるが、最も大きな心残りはこの個展に行けなかったことだ。

ぼくが岩崎さんに初めてお会いしたのは、1993年の冬。当時、富山コピーライターズクラブによる年に一度の賞審査会へ、特別審査員として富山へ来ていただいたのだった。既にTCCの常連で、ソニー、パルコ、西武百貨店やキリンビールのヒットコピーをいくつも書いていた。出身大学と学部が同じこともあって、勝手に「先輩」コピーライターとして憧れていた。

今思えば読むのが迷惑になりそうなくらい長い、審査の依頼状を書いたのを記憶している。多忙な日々にもかかわらず名も無い一地方の審査会を快く引き受けていただいた。富山空港に降り立った岩崎さんは、すぐにわかった。テニス焼けした精悍な顔つき、鍛えられた全身、とにかくかっこ良かったな。

審査後の講評は「もっとやんちゃに」だった。ちょっとまじめすぎる、というのが全体の印象で、広告という形にとらわれすぎているというアドバイスをいただいた。その時はわかったつもりだったが、果たしていま、それができているか自問すると、恥ずかしい限りだ。

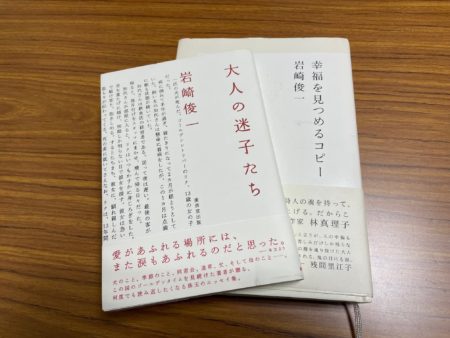

ある日、岩崎事務所から一冊の情報誌が届いた。岩崎さんのエッセイが連載されていた。ぜひ、バックナンバーも欲しいとお願いすると、まもなく分厚いゲラのコピーが届いた。それらのエッセイは後に「大人の迷子たち」(廣済堂出版)として一冊の単行本になるのだが、ぼくにはあのゲラは宝物だ。

岩崎さんとの最初の出会いから20年後、2013年に富山コピーライターズクラブが北陸コピーライターズクラブに生まれ変わった。記念すべき最初の審査会を開催するにあたって、ぼくの願いが叶い、特別審査員に岩崎さんを再びご招待することになった。

しかし、残念ながら体調が思わしくないとの理由で、二度目の審査員として来ていただくことは叶わなかった。それでも、いつかお招きしたいとひそかに念じて、健康の回復を祈っていたが、ついに再会の機会は来なかった。翌年の師走、突然の訃報が信じられなかった。67歳の若さだった。

あなたに会えたお礼です。

ボディコピーはこうつづく。

人が、一生のあいだに

会える人の数はほんとうにわずかだと思います。

そんな、ひと握りの人の中に、

あなたが入っていたなんて。

この幸運を、ぼくは、

誰に感謝すればいいのでしょう。

あなたに会えたお礼です。

(サントリー/お歳暮/1985年)

トンボ鉛筆、東京海上日動サミュエルなど、岩崎さんのコピーは、晩年になるほど深みを増し、人間の心のひだの部分を確かに映し出していた。氏のキャッチフレーズやボディコピーを読んでいると、コピーライターは大人の仕事、いや一生の仕事なのだと気付かされる。

岩崎さん、あなたに会えたお礼をぼくは何と言えば良いのでしょう。答えが見つかるまで、もう少しコピーを書き続けます。

今日は「新聞広告の日」、北日本新聞広告賞が松永真審査委員長のコメントと共に朝刊に紹介されていた。グランプリは2年連続のD社、「富山の皆さん、富山へ行こう。」とまるでコロナを予感したようなアイデア、悔しいがよくできている。そして、コロナ禍、当社が制作をお手伝いさせていただいた特別賞も小さく掲載されている。

それにしても広告業界には実にたくさんの賞がある。TCCや東京ADCを頂点に全国のコピーライターズクラブやアートディレクターズクラブなど制作者が主催する賞から、ACCや広告協会など広告団体が主催する賞、新聞社や出版社など媒体社が主催する賞、カンヌやクリオ、ワンショウなど世界規模の賞も少なくない。それぞれ審査基準や審査方法、賞の価値もさまざまだ。

こんなに多種多様な賞がある業界は、広告業界だけかもしれない。若いクリエーターにとって賞は、デビューのチャンスになるかもしれないし、受賞者が新たな仕事を獲得することは、ままある話だ。あるいは、広告という正解のない制作物をつくるクリエーターにとって、賞をもらうことである種の安心感を得ているのかも。

はたまた、広告人という人種は、特に広告制作者は賞が好きなのかもしれない。賞を盛り上げる人がいなければ、賞はすたれてしまう。しかし、ほとんどの広告制作者は上昇志向が強く、自己顕示欲が強い、負けず嫌いで賞にどん欲なタイプの人間が多い。というわけで、私を含めお祭り大好き人間が集まる広告業界は、さまざまな賞が花盛りの森となったのである。

ちなみに当社では、賞をいただくと受賞作とスタッフをミーティングで賞賛し、全社員で拍手してホームページやFBでも紹介している。賞をとるために仕事をしているわけではないが、受賞を報告をすればクライアントのみなさまにもたいへん喜んでいただいている。

賞の功罪については、昔からいろいろ言われているが、一人の制作者、一人のコピーライターとして、賞は全ての苦労が吹き飛ぶほど嬉しいし、次の仕事のエネルギーになる。おだてられれば木に登る、人間もサルも同じである。もし、いただけなければ、受賞作に嫉妬する。それはそれで、次は負けるもんか、というエネルギーになる。どっちに転んでも、賞があるおかげでがんばれるのは事実だ。

地方の賞が今ほど盛んになる前に、富山コピーライターズクラブ賞を創立した。今は、北陸コピーライターズクラブに引き継がれ、HCC賞として北陸のコピライターやCMプランナーたちの目標のひとつになっている。このコピーライターズクラブ賞は、いろんな意味で今の自分を育ててくれたと感謝している。

今年は新型コロナの影響で、そのHCC賞がクラブ史上初めて中止になった。何十年もあったものがない、こんな喪失感は味わったことがない。伝統的なお祭りが中止に追い込まれた当事者の気持ちが少しはわかる。Withコロナと言われる時代、社会も会社も、広告もコミュニケーションも、みんな変わった。世界中でビッグイベントが中止になっている。しかし、賞のない広告業界なんてつまらないと思う。

そんな中で来年以降、開催される広告賞はどう変わっていくのか。コピーライターの仕事そのものが問われているいま、賞のあり方も問われている。もちろん、HCC賞はやる方向で進んでいる。いま、北陸のコピーライターは考え中だ。賞は以前のように僕らにエネルギーをくれるものであってほしいが。答えはまだ出ていない。(石井)